In jeder geplanten, gesellschaftlichen Entwicklung materialisiert sich eine Kultur. Andersherum bildet die Kultur den geistigen Bauplan der Gesellschaft. Führt uns die Entwicklung in eine Sackgasse, dann liegt es auch am geistigen Bauplan dahinter. Dieser Gedanke lässt sich auch auf die Stadtentwicklung übertragen. Warum eine nachhaltige Stadtentwicklung Gemeingüter und geistige Freiräume braucht.

In unseren Städten materialisiert sich eine funktionalistische Monokultur aus Stahl und Beton. Sie ersetzt weltweit traditionelle Bauweisen, was dazu führt, dass Städte immer austauschbarer aussehen. Diese Stadtplanung wird von oben nach unten durchgesetzt, wobei der wirtschaftlichen Rentabilität eine größere Bedeutung beigemessen wird als den Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Meistens bestimmen die Investoren mehr als die Bewohnerschaft, obwohl wir in einer Demokratie leben.

Eine solche Entwicklung zerstört oft genau das, was vor Ort gut funktioniert, zum Beispiel den Einzelhandel, die kreativen Räume und die Identifikation mit dem Raum. Es ist eine »Aufwertung der Quartiere«, die Segregation als Nebenwirkung hat. Dadurch bleiben wohlhabende Milieus immer mehr unter sich, benachteiligte genauso. Eine solche Stadtplanung bedeutet eine totale Rationalisierung des Raums. Darin gibt es weder für ökologische noch für kulturelle Wildnis Platz. Genau diese Wildnis brauchen wir aber, um Städte und Quartiere resilienter zu machen.

In der modernen Stadt dominieren zwei Formen von Raum:

- Privaträume und kommerzielle Räume. Als Privateigentum dienen sie dem Privatinteresse. Das Geld ersetzt Vertrauen, dort wo Menschen unfähig sind, miteinander zu teilen.

- Öffentliche Räume. Hier bestimmen die öffentlichen Verwaltungen, was gemacht werden darf und was nicht. Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht einmal die eigene Straße verschönern, ohne mit hohen Auflagen konfrontiert zu werden. Zum großen Teil dient der öffentliche Raum als Verkehrsraum, er steht Autos und nicht Menschen zur Verfügung.

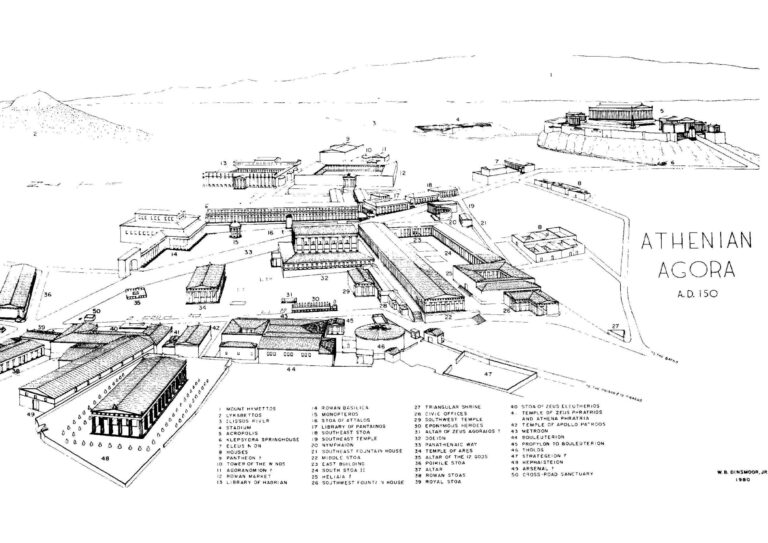

Strenggenommen dienen beide Arten von Räumen nicht dem Gemeinwohl. Wo sind zum Beispiel Begegnungsräume für die Nachbarschaft? Wo sind Plätze als Agora, auf denen gelebte Demokratie oder Kunst im öffentlichen Raum stattfinden kann? Gibt es in einer solchen Stadt überhaupt einen Freiraum für Alternativen?

Nachhaltigkeit braucht Raum als Gemeingut

In Bezug auf die Stadtentwicklung bedeutet Nachhaltigkeit die Möglichkeit der Materialisierung von Vielfalt anstelle von Monokultur. Und eine wichtige Form der Materialisierung von Vielfalt sind Gemeingüter. Gemeingüter sind eine dritte Form der Verwaltung und Gestaltung von Räumen, neben Markt und Staat.

2009 bekam die Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom den Wirtschaftsnobelpreis für die Erkenntnis, dass Gemeingüter eine besonders nachhaltige Form von Verwaltung sind. Ostrom warnte vor einer zentralistischen Steuerung der Gesellschaft, in der sich Entscheidungsträger immer mehr von den Bürgerinnen und Bürger entfernen, und sie setzte sich für polyzentrische bzw. dezentrale Formen von Governance ein.

Ein Beispiel von Räumen als Gemeingut sind Gemeinschaftsgärten. Was macht sie besonders? Diese Räume gehören einem Kollektiv. Es ist eine Genossenschaft von Nutzern, die sich selbst Regeln für die Nutzung des Raums gibt und den Raum selbst einrichtet. Das heißt, Gemeingüter setzen voraus, dass Menschen miteinander kooperieren. Die zweite Voraussetzung ist die Möglichkeit der Selbstverwaltung. Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich mit Räumen, die selbstgemacht sind und übernehmen gerne Verantwortung, wenn sie etwas als ihr Eigenes erleben dürfen.

Für eine neue Dynamik an der Basis unserer Gesellschaft bräuchte es Räume als Gemeingut in jedem Quartier, in jeder Nachbarschaft, in jeder Straße. Gemeingüter sind das Totem, das der Zusammenhalt in der Vielfalt braucht. Im Mittelalter war die Kirche inmitten des Dorfes mit ihrem Glockenturm, das Totem der Gemeinschaft. Und heute? Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass sich Einkaufszentren als Totem nicht besonders gut eignen.

Gemeingüter unterliegen zwei besonderen Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Die erste ist Vertrauen. In einer Atmosphäre des Misstrauens und des Wettbewerbs gestaltet sich die Kooperation nämlich schwer. In öffentlichen Verwaltungen herrscht oft die Meinung, dass nur Chaos entstehen kann, wenn man mehr Verantwortung auf die Bürger überträgt und dass es Ordnungshüter braucht. Die zweite Herausforderung liegt in der Frage, wo die Freiräume für Gemeingüter sind. In einer Stadt wie Berlin existieren Urban-Gardening-Projekte oft nur als Zwischennutzung einer Fläche, bevor der Investor seine Luxuswohnungen baut. Vor 40 Jahren besetzten Studierenden alte, verlassene Fabriken, daraus wurden später etablierte soziokulturelle Zentren und Veranstaltungshäuser. Doch wo sind heute solche Räume? Wie können sie zurückerobert werden? Da Kirchen immer leerer werden, könnte dies für sie eine mögliche Perspektive sein: als Gemeingut für die eigene Nachbarschaft zu dienen.

Die Stadt mitgestalten statt nur zu konsumieren

In der modernen Stadt werden die Bürgerinnen und Bürger entweder als »Kunde« der Stadtverwaltung betrachtet, oder als Konsumenten. Doch eine Transformation zur Nachhaltigkeit braucht eine Partizipation als Möglichkeit der Mitgestaltung (Co-creation). Joseph Beuys sah in jedem Bürger einen Künstler, der auch die eigene Stadt und das eigene Quartier im Rahmen demokratischer Prozesse mitgestalten kann, als »soziale Skulptur«. Ein solches Gedankenexperiment wird zum Beispiel durch den »Tag des guten Lebens« umgesetzt, der in Köln seit 2013 jährlich stattfindet. An diesem Tag sind 20 bis 35 Straßen komplett autofrei und dienen den eigenen Nachbarschaften als Freiraum, um eigene Konzepte des guten Lebens erlebbar umzusetzen. Dabei sind kein Kauf und Verkauf erlaubt, Menschen dürfen nur miteinander teilen und sich gegenseitig beschenken, um eine Atmosphäre des Vertrauens zu fördern, die über den Tag hinaus bestehen bleibt.

Transformation braucht unkonventionelle Allianzen

Die administrativen Institutionen würden solche Eingriffe in die gesellschaftliche Ordnung nicht zulassen, wenn sich keine breiten, bunten Bündnisse bilden würden, die Druck ausüben. Transformation braucht eben neue, unkonventionelle Allianzen, zum Beispiel zu der Frage »in was für einer Stadt wollen wir leben« oder »wem gehört die Stadt«. Bürgerschaftliche Quartiersinitiativen sind auch in Deutschland ein Reallabor für neue Allianzen, die es in der ganzen Gesellschaft braucht – zum Beispiel zwischen Nachbarschaften, Kirchen, Gewerkschaften, Fridays for Future-Bewegung, Kultureinrichtungen.

Solche Quartiersinitiativen verbinden viele unterschiedliche Diskurse (Demokratie, Zusammenhalt, Inklusion, Mobilität…), reduzieren jedoch die Komplexität, indem sie sich auf die gemeinsame Gestaltung des Nahraums fokussieren, um so handlungsfähig zu bleiben. In solchen Initiativen, wie zum Beispiel Aufbruch am Arrenberg (Wuppertal) dient das Quartier als gemeinsames Identifikationselement in der Vielfalt.

In der Corona-Krise vertritt sich jeder gesellschaftliche Bereich durch eine eigene Lobby und stellt Forderungen an die Regierung, nach dem Motto »auch wir sind systemrelevant«. So auch die Umweltorganisationen, die sozialen Einrichtungen, die Kunst und die Kultur. Diese Interessen konkurrieren miteinander um knapp werdende Finanzmittel, obwohl sie alle Opfer der gleichen Entwicklungslogik in der Gesellschaft sind. An welchen Ort denkt sich aber die Gesellschaft als Ganzes? Wo entsteht eine gemeinsame Vision für die Weiterentwicklung der Gesellschaft? Warum immer weiterwachsen, wenn man auch umverteilen kann, Raum inbegriffen? Nur gemeinsam können die Rahmenbedingungen der Entwicklung nachhaltiger gestaltet werden – und das Lokale, Städte und Quartiere, können Reallabore dafür sein.

Wo sind die geistigen Freiräume?

Menschen machen keine Revolution, wenn sie Freiraum bekommen. Das ist die Erfahrung am »Tag des guten Lebens«. Ist die Straße autofrei, denken viele an Straßenfest und Flohmarkt. Es findet eine mentale »Selbstzensur« statt, selbst wenn keine Eltern, Arbeitgeber oder Polizei anwesend sind. In Verwaltungen, Betrieben, Schulen oder in Nachbarschaften sind Menschen oft in gewohnten Strukturen und Verhaltensmustern gefangen. Deshalb bringen physische Freiräume wenig, wenn es keine geistigen gibt. Es ist ein wichtiges Merkmal von Kreativität und Kunst, dysfunktional zu wirken und angebliche Normalitäten infrage zu stellen. Davon braucht es mehr, auch in der Transformation der Städte zu Nachhaltigkeit. Als Künstler kann jeder Bürger seine eigene innere Vielfalt aktivieren, um Alternativen möglich zu machen. Der Weg zum guten Leben kann schon vor der eigenen Haustür beginnen.

© Davide Brocchi, 27.02.2021. Dieser Text basiert auf dem Vortrag am 25. Februar 2021 bei der Denkwerkstatt des Bundesweiten Ratschlags Kulturelle Vielfalt. Vielen Dank an Annette Schwindt für das Lektorat.

Zum Thema

- Neue Rituale für die Transformation

- Prinzipien der partizipationsorientierten Quartiersarbeit

- Orte des Widerstandes

- Essay im Magazin stadt:pilot Nr. 20/2021: Mehr Wildnis wagen

- Präsentation am 25. Februar 2021: Fünf Thesen zum Thema »Diversity und Vielfalt«

- Buch Große Transformation im Quartier. Wie aus gelebter Demokratie Nachhaltigkeit wird. München: oekom, 2019

- Buch Urbane Transformation. Zum guten Leben in der eigenen Stadt. Bad Homburg: VAS-Verlag, 2017

- Der Berliner Tag des guten Lebens als Prozess (2017 – 2020). Sozialwissenschaftliche Studie zum Reallabor der urbanen Transformation in Berlin, mit Fokus auf die Kiez-Initiative Brüsseler Kiez (Wedding). Im Auftrag von Berlin 21 e. V., 2021

Bild: Wikipedia

Neueste Kommentare