Wenn in der nachhaltigen Transformation Beziehung vor Inhalt kommt, dann sind Rituale eine sehr ursprüngliche Strategie der Beziehungspflege. Sie gehören zum Wesen jeder Kultur.

Einerseits bilden Rituale einen Raum, in dem Lebendigkeit freien Lauf bekommen und miteinander geteilt werden kann. Andererseits verleihen Rituale dem Sozialen Struktur und bieten darin Halt. Sie reduzieren die soziale Komplexität, indem sie Vertrauen fördern und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffen. Als Beispiel dafür stehen das Lagerfeuer in den vorgeschichtlichen menschlichen Gemeinschaften, das Convivium im Römischen Reich, der kirchliche Gottesdienst, die Mitgliederversammlung in Vereinen, das Straßenfest in der Nachbarschaft sowie die gemeinsame Mahlzeit in der Familie. Das Besondere an Ritualen ist, dass darin neben Menschen auch Dinge mitwirken, wie beispielsweise Geschenke oder ein besonderer Raum (Kirche, Esszimmer usw.). In manchen Ritualen wird explizit die spirituelle Verbundenheit mit der Natur gepflegt, so ist es in manchen indigenen Kulturen.

Rituale haben nicht nur eine positive Wirkung in der Gesellschaft, denn Ideologien und Herrschaftsverhältnisse können sich ebenso darauf stützen. Rituale können auch die Form von nicht-nachhaltigen Praktiken haben, wie zum Beispiel »verkaufsoffene Sonntage«, die den Massenkonsum fördern. Deshalb werden neuartige Rituale benötigt. Diese können eine nachhaltige Transformation vorantreiben, wenn sie folgende Aspekte kombinieren.

Ko-Kreation und Prosumtion

Schon innerhalb einer Nachbarschaft herrschen unterschiedliche Vorstellungen vom Zusammenleben oder von der Nutzung der gemeinsamen Straße. Wie kommt eine heterogene Bewohnerschaft also zu einer gemeinsamen Vision davon? Demokratie will schon vor der Haustür gelernt werden, indem man nicht »unter sich« bleibt, sondern sich auch mit den anderen auseinandersetzt. Genau das passiert in der Vorbereitung zum »Tag des guten Lebens«. Jede Nachbarschaft bekommt die Möglichkeit, ein Programm für die eigene Straße ko-kreativ und möglichst inklusiv Am Kölner und am Berliner »Tag des guten Lebens« wird das Programm von der Nachbarschaft erlebbar umgesetzt. Dabei sind die Bewohner:innen Subjekte statt Objekte der Politik und erfahren kollektive Selbstwirksamkeit. Während sich konventionelle Rituale durch die Separation der Rollen auszeichnen (z. B. Veranstalter:innen vs. Besucher:innen), sind am »Tag des guten Lebens« die Menschen gleichzeitig Produzenten und Konsumenten, also »Prosumenten« des guten Lebens.

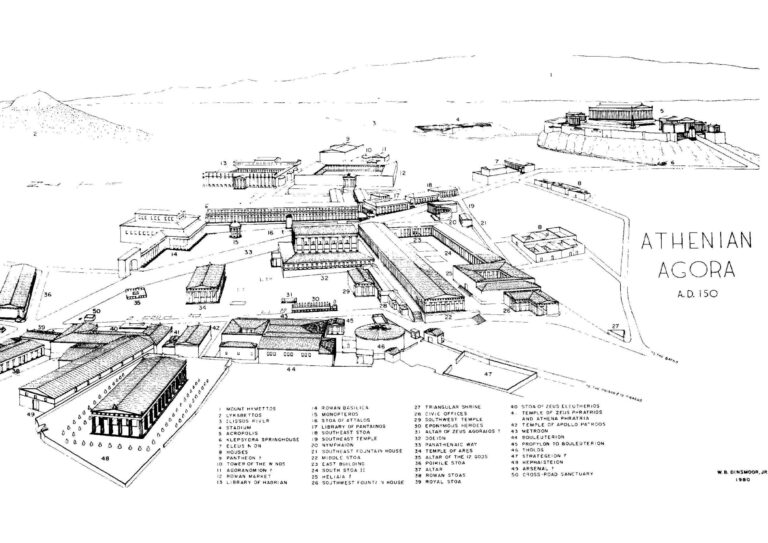

Raum als Gemeingut

Neuartige Rituale finden in Räumen statt, die durch Rückeroberung, Umdeutung und/oder Umfunktionierung in ein Gemeingut umgewandelt werden. So wird am Kölner »Tag des guten Lebens« ein ganzes Quartier zum Gemeingut (»unser Veedel«). 15 bis 30 Straßen gehören dann den Menschen statt den Autos – und werden von der jeweiligen Nachbarschaft als »Soziale Plastik« (Joseph Beuys) im Sinne des guten Lebens umgestaltet. Unter freiem Himmel wird gemeinsam gefrühstückt, Kinder können frei spielen, im öffentlichen Raum finden politische Debatten statt. Beim »Restaurant Day« in Wuppertal-Arrenberg sind es hingegen die Wohnzimmer von Privatwohnungen, die in Restaurants für die Nachbarschaft umgewandelt werden. Auch Naturräume eignen sich für neuartige Rituale. Dafür steht zum Beispiel die »University of the Trees« der Künstlerin Shelley Sacks.

Unkommerzialität und Schenkökonomie

Bei neuartigen Ritualen darf nichts verkauft und nichts gekauft werden, nur das miteinander Teilen und das Schenken sind erlaubt. Die »Schenkökonomie« (Marcel Mauss), die in jeder Familie selbstverständlich ist, wird so auf andere Kreise erweitert. Am »Tag des guten Lebens« ist die geltende Währung Vertrauen statt Euro. Wenn Kaffee und Kuchen geteilt statt verkauft werden, dann ermöglicht dies auch ärmeren Menschen die Teilhabe. So wirken neuartige Rituale besonders inklusiv.

Resonanz statt Überfluss

In modernen Gesellschaften können gerade Rituale ein Moment der Verschwendung sein. So werden zahlreiche Bäume für Weihnachten oder den »Tanz in den Mai« geopfert. Für die üppigen Osteressen werden noch mehr Tiere als sonst Beim Kölner Karneval zeigt sich die Verschwendung durch Unmengen an Müll, die auf den Straßen zurückbleiben. Neuartige Rituale zeichnen sich hingegen durch eine »Befreiung vom Überfluss« (Niko Paech) aus. Hier muss nicht unbedingt etwas getan werden: Auch Ruhe hat einen Mehrwert. Neuartige Rituale bilden Erfahrungsräume für Resonanz (lat. resonare: wiederhallen), sprich für eine wechselseitige Verstärkung von Schwingungen. Nach Hartmut Rosa steht Resonanz für ein sinnerfülltes Leben: Menschen erfahren ihr Leben dann als sinnvoll, wenn sie lebendige Beziehungen zu ihrer Innenwelt und zu ihrer Umwelt aufbauen können. Veränderungen erfahren wir durch Resonanzerfahrungen. So sind neuartige Rituale Ausdruck von einem In-Beziehung-Treten anstelle eines Lebens auf Kosten anderer. Resonanz und Sinnlichkeit können sich am besten in digitalfreien Zonen entfalten.

Bündnisse und neue Allianzen

Neuartige Rituale werden von lokalen Bündnissen getragen und durch neue Allianzen ermöglicht. In Köln gründete sich 2012 das Bündnis »Agora Köln«, um den »Tag des guten Lebens« politisch durchzusetzen. Dazu gehören gegenwärtig circa 160 Organisationen wie Umweltinitiativen, Kirchen, Theater, Künstlerhäuser, Schulen und lokale Unternehmen. Ein buntes Bündnis kann eine heterogene Bevölkerung am besten ansprechen und aktivieren. Durch den Austausch mit anderen Akteur:innen können die Nachbarschaften die geistigen Horizonte erweitern, in denen sie das gute Leben definieren. Da die betroffenen Bezirksvertretungen dem jährlich stattfindenden »Tag des guten Lebens« zustimmen müssen (um den nötigen Gestaltungsraum für die Nachbarschaften verfügbar zu machen) und da die Stadtverwaltung die Realisation unterstützt, ist der »Tag des guten Lebens« das Produkt einer Citizen-Public-Partnership.

Wiederholung und transformative Progression

Auch neuartige Rituale dienen als Spielwiese für nachhaltige Alternativen. Um zur Normalität zu sedimentieren, benötigen Alternativen jedoch die wiederholte Übung. Weil die regelmäßige Wiederholung zum Wesen von Ritualen gehört, eignen sie sich besonders gut für eine Transformation als Lernprozess. Was körperlich erfahren wird, hat einen intensiveren Lerneffekt als ein rein kognitiver Austausch. So stellen die Menschen am »Tag des guten Lebens« aus Eigenerfahrung fest, dass große Flächen im öffentlichen Raum deutlich sinnvoller genutzt werden können als zum Parken nicht genutzter Fahrzeuge. Da viele Menschen verlernt haben, wirklich frei und kreativ zu sein, können Künstler:innen einbezogen werden, um die geistigen Möglichkeitsräume des guten Lebens zu erweitern.

Doch neben der Wiederholung braucht die Transformation auch eine So wurde der »Tag des guten Lebens« ursprünglich als Katalysator einer progressiven Transformation der Stadt in Richtung Nachhaltigkeit konzipiert. Dabei sollte das Ritual dazu dienen, jedes Jahr eine weitere dauerhafte Änderung in der Stadt durch- bzw. umzusetzen. Indem jeder »Tag des guten Lebens« in einem anderen Stadtteil stattfindet, wird eine weitere Nachbarschaft aktiviert und angebunden, sodass die transformative Schlagkraft des Bündnisses immer weiter gestärkt wird. Eine Progression kann auch durch die zeitliche Ausdehnung des Rituals stattfinden. So wollte Dresden 2020 eine ganze »Woche des guten Lebens« realisieren. Während die bloße Wiederholung des Rituals zur Eventisierung führen oder die Motivation der Beteiligten sinken kann, schafft die Progression einen zusätzlichen Raum für transformative Praxis und kollektive Selbstwirksamkeit.

© Der Text ist in folgendem Buch erschienen: Davide Brocchi (2024): By Disaster or by Design? Transformative Kulturpolitik: Von der Polykrise zur systemischen Nachhaltigkeit. 2. Auflage. Wiesbaden: Springer VS. S. 526-530.

Bild aus dem Film »Amarcord« von Federico Fellini (Italien, 1973).

Neueste Kommentare